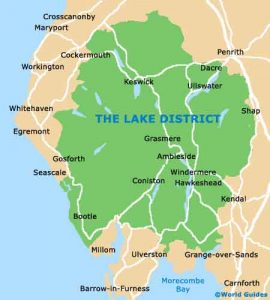

もう10月もあとわずかになってしまいました。今月は場面緘黙啓蒙の月なので、SMiRAでもアメリカのSMH.E.L.P.でもオンライン講習会を開催中。今、ビデオを視聴しながら翻訳している最中なのですが、その前に湖水地方の夏休みの続きです。

旅行6日目の朝、よし雨は降ってない!この日は息子の誕生日で、メインはアンブルサイド(Ambleside)の町の東側にある別の洞窟/採石場跡(Little Langdale/ Cathedral Quarries)に行くことでした。大聖堂(Cathedral)と名がついているからには、ケンダル洞窟よりも大きいはずと期待大。

ネットの情報によると駐車がさらに困難らしい…また早めに出て、リトルラングデール(Little Langdale)の村に向いました。またまたえらい田舎で、村に到達する手前で道脇に車を停められるスペースを発見。もう5台ほど停まっていましたが、「村の中に駐車できるかも」と、淡い期待を抱いていざ村へ。

村というより集落?通り道にパブがポツンと一軒

でも、細い1本道にパブが一軒、その先にあった複数軒の家を通り過ぎると、すでに村はずれ…。仕方なく引き返し、パブでランチの予約と駐車させてもらえないか頼んでみました。が、両方ともダメ。しかたなく、また引き返して道脇の最後のスペースに車を停めたのでした。再度、ぎりぎりセーフ!

洞窟への標識がないので携帯のナビを使おうと思ったら、田舎過ぎて圏外エリア…。仕方なく、まず家の前で工事をしていた人に道を訊ねました。

緑のなかの小路をどんどん進むものの、標識もなくてなんだか不安。途中、すれ違った単独ハイカーに方向を確認、その先の分岐路を過ぎたところでまた迷っていたら、前方にカップルが。洞窟に行くところというので、彼らの後をついていくことに。

着いたのは採掘坑の入口?携帯の灯をかざしながらイザ中へ

洞窟というよりは採石用のトンネル? ヘッドライトを点けて先へ進むカップルの後を追いました。トンネルは腰をかがめないと歩けない高さで、足元には水があるし、まっ暗でけっこう怖い。10メートルほどのトンネルを潜り抜けて外に出ると、そこには切り立った高い崖が。水が滲み出ている崖下をこわごわ這い降りると、そこが大聖堂洞窟の入口でした。

洞窟の手前には巨大な岩の柱があって厳かな雰囲気、めっちゃ感激

洞窟を出たところでナショナルトラストの案内板を発見。どうやら、こっちが入口だったよう(;^_^A この地方では16世紀からスレートや銅の採掘が行われ、家屋の建設が盛んだった19世に全盛期を迎えたとか。スレートは現在でも屋根瓦や壁材に使われています。

驚いたのは、1929年にビアトリクスポターがこの採石場を買い取り、没後ナショナルトラストに寄付したという事実。湖水地方の自然や当時の姿を保護・保存するために、本当に幅広い活動をしていたんですね。

帰り道はその起源を17世紀に遡るスレートの石橋、スレーターズブリッジ(Slater’s Bridge 長さ4.6m)へ。先ほどのカップルに再会してまた道を教えてもらい、ちゃんと行き着くことができたのでした。

そこから村に戻って、ランチの予約ができなかったパブへ。どんなに混んでいるかと思ったら、私たちが最初のお客でした^^; 私は鹿肉のハンバーガー、息子は定番のフィッシュ&チップス、主人はシーザーサラダでひとまず乾杯。

ランチの後はウィンダミア湖の北側に位置するアンブルサンドの町へ移動。まずストックベック河(Stock Beck River)の上に建つ17世紀の家、ブリッジハウス(Bridge House 残念ながら現在非公開)を外から眺め、町の西側の丘にあるストックギルの滝(Stock Grylls Force)まで歩いて登りました。

かつてはこの滝を利用した水車小屋が12軒ほどあり、布の加工や製粉などの産業が栄えていたんだとか。滝があるストックギルの森には滝をぐるりと囲むようにフットパス(歩行者用の小路)が続いていて、家族連れで賑わっていました。

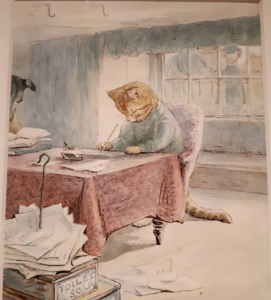

最後にビアトリクスポターの常設展示があるアーミット図書館&博物館(Armitt Library & Museum)へ。ほとんど来館者はおらず、ゆっくり回ることができました。

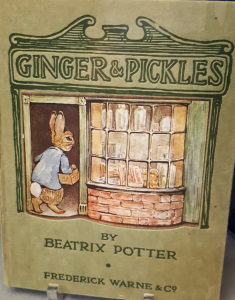

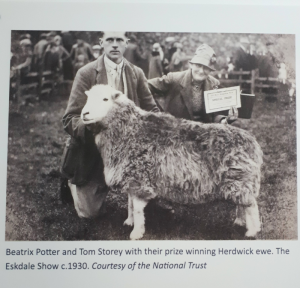

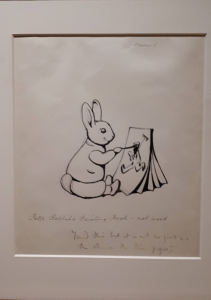

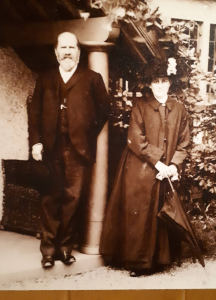

精密なキノコの植物画(左)やヴィクトリア時代に出版された絵本を展示。写真右は1930年、ポターと小作人のトムストーリーが羊のコンペで優勝したときのもの。

ポターは自然科学全般に興味を持ち、化石の収集や昆虫採集などもしていたんだとか。中でも真菌学研究に没頭し、キノコの植物画コレクションをこの博物館に寄贈しています。湖水地方の不動産の購入に加え、農場主として伝統農法の保護にも尽力。絶滅の危機にあった地方原産のハードウィック種の羊の保護・飼育も行っていました。絵本作家として世界的に有名ですが、多方面で才能を発揮した逞しい女性だったんだなと感動しました。

<関連記事>

湖水地方の夏休み(その5)洞窟探検 & 詩人ワーズワースの足跡を訪ねて