イギリスは先週の日曜日から大寒波に襲われ、大雪と寒波警報が発令中。1995年以来だそうで、スコットランドではなんと-23度を記録しました。が、幸いにもロンドンではそれほど積もらず、昨日(水曜日)の午後にはほとんど溶けました。

夜間に粉雪が降っては少し積もる、の繰り返し。家の前の道路の凍結が怖い…

これ、私にとっては本当にラッキー!というのも、勤務している特別支援学校が主要ソーシャルワークと認定され、スタッフ全員がワクチンを接種できることになったのです(現在の優先順位は70歳以上と主要ソーシャルワーカー)。私のアポは水曜日の午後で、病院までは車で20分ほど。

雪が積って家の前の道がアイスバーン状態になったらどうしよう、とめっちゃ心配でした。大通りは凍結防止剤がまかれるから大丈夫なものの、車を停めてある家の前の道が大問題。一度スリップして怖い思いをしてから、雪の日は極力運転しない様にしているんです。

(イギリスにはスパイクタイヤやスノーチェーンがない!それほど積雪がないうえ、道路がボコボコになるからかな? なので、ちょっと雪が積もっただけで電車や地下鉄が止まったり、道路が大渋滞したり。学校が休校になることもしばしば)

そんな訳で戦々恐々としていたのですが、病院までスムーズに行くことができました。70歳以上の方が並んでいるかなと思いきや、廊下は働き盛りのソーシャルワーカーばかり。この病院では年齢別は一区切りついたのかな??

質問表に記入してから熱を測って受付を済ませ、待つこと10分。ワクチン接種は4つの個室で行われ、ひとり終わるごとに椅子を消毒。待合室でも隣の人と2mの間隔があくよう工夫されていました。

いよいよ私の番に!ドキドキしながら個室で看護師さん(?)とむきあい、まずアレルギー等の有無をチェック。その前に、NHS番号と名前を確認してPCに入力(情報はGP(主治医)や他のNHS機関内で共有)。

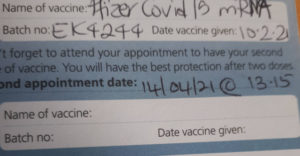

いよいよファイザー社のワクチン接種!となったのですが、チクリともせず…えっ、これで終わり??

思わず口に出すと、「私は子どもの接種に慣れてるから、話をもりあげて本人が気づかない内に打つのが上手いのよ」と。なるほど。

(痛みがなかったのは、ひとつのワクチン容器から6人分取るため、通常より小さい注射器を使用してるからかもしれません)

ワクチン番号を含むデータを書き込んだカードをもらい、接種終了。5分とかからず、とてもスムーズでした。

この後、急な副反応がでないか確認するため、廊下のような場所で待機すること15分。ほんの少~しだけ腕がチクチクしたかなと感じたものの、全く平気でした。

帰宅して、仕事して、夕ご飯を食べた後くらいから、心持ち疲れたな…と。でも、一日中バタバタして緊張したせいかも。

「あっ、今日はワクチン接種したからお風呂に入れない!」と、主人に言ったら、

「ええっ?! そんなの聞いたことがないよ」

イギリスの子どもって、ワクチン接種の後にお風呂に入ってるの?確か、息子の時は大事をとって入れなかったと記憶してるんですが…調べてみたらOKでした(;^_^A 日本でも今はOKのよう。念のため、激しい運動は避けた方がいいようですが。

今朝起きたら少し頭痛がして、ちょっと体がだるい感じ…。鈍い腕の痛みもありました。午前中はそんな感じだったんですが、24時間経過したころからすっかり通常通りに。

先日、日本のTV番組で、イギリスに住む日本人の看護師さんがファイザー社のワクチンを接種し、その後3日間の容体を伝えていました。彼女の場合は、接種後の夕方にすごい寒気がして床に入り、翌日の夕方にも具合が悪くなり、副反応がおさまったのは3日後だったよう。

ということは、私もまた副反応が出てくる可能性があるかもしれませんね。

前の記事にも書きましたが、80歳を超えている義両親、お隣さんを含め、ソーシャルワーカーなど10人ほどの反応を耳にしました。が、それほど酷く体調を崩した人はひとりもいなくて、全員3日後には回復しています。

スペインの老人ホームで接種後に10名を超える死者が出たというニュースも観ましたが、症状がないまま感染しているケースもあるとか。

看護師さんからは、「コロナの症状が出た場合は、ワクチン接種のせいじゃなくコロナ感染だから、すぐNHSに連絡して」と言われました。

色々な噂や情報が飛び交ってますが、世界中で1臆を超える人たちがワクチン接種済みです。なお、国民の半数以上が接種を済ませたイスラエルでは、肯定的なデータが出てきているよう。

日本ではまだ接種が始まっていませんが、他国のデータを参考にしながら冷静に接種の有無を決めて欲しいと思います。まあ、イギリスの様に悲惨な状況ではないので、選択の余地はありますよね。世界中からコロナを撲滅させるためには、やはり予防接種は必要かなとは思うのですが…。

もう変異種が複数出現し、これからも変異し続けると考えると、ワクチンを毎シーズン改良する必要があるかもしれませんが。

一時でも早く、世界がコロナ禍から解放されます様に!

<関連記事>