全世界で新型コロナウィルスが猛威をふるい、欧米では歯止めがかからない状態ですね…。私の住むイギリスでは10日間の間に感染者が5.6倍も増え、17,089名まで膨れ上がりました。ジョンソン首相やチャールズ皇太子も罹患し、死者数も増加する一方。

こちらでは3月23日(月)から外出禁止令が出て、必需品の買い物と運動(一日一回)を除き、外に出られません。ロンドンの街だけでなく、イギリス全土がロックダウンしている状態です。この1か月のうちに、あっという間に世界が完全に変わってしまいました…。

日本でもジリジリと感染者数が増えているようなので、皆さんも本当にお気をつけて。

……………………………………………………………………………………………………………………….

さて、息子の緘黙話の続きです。1年生の1学期だったか2学期だったか忘れてしまったのですが、息子の学年で仮装イベントが企画されました。

開催日には生徒がそれぞれ好きなキャラクターに扮して登校し、各クラスで仮装大会を楽しむというもの。

男子は『スパイダーマン』や『バッドマン』、女子は『白雪姫』や『美女と野獣』など、映画や物語の主人公に扮する子が多かったかな。これだったら既製品のコスチュームが販売されているし、既に持ってる子は楽ですね。

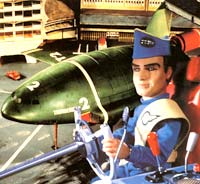

息子はというと、なんと「サンダーバード2号になりたい」、と!

T2パイロットのバージル・トレーシーじゃなくて、緑の大型輸送機サンダーバード2号になりたい、というのです…。

オリジナルのサンダーバードは懐かしの人形劇。息子の部屋にはまだ当時のコレクションが残ってました!

何故『サンダーバード』だったかというと、2004年夏に実写版の映画が公開され、当時の人気グループBustedによるテーマソングとともに子ども達に大流行。玩具類も新発売され、息子は中古も含めて3種類のトレーシーアイランドを持っていたのです。最新版はボタンを押すと出動指令や発射音が出るもので、これで英語が鍛えられたかも(^^;)

(ちなみに、息子のマイブームは、3~5歳頃『サンダーバード』、6~9歳頃『ドクターフー』(10代目ドクター、デヴィッド・テナント期)、9~10歳頃『スターウォーズ』という感じでしょうか。昔からマシンに心惹かれていたようです)

2004年実写版映画のテーマソング『Thunderbirds Are Go』

え~っ!どんな衣装を着せたらいいの?! もちろん、そんなの売っているハズもなく、自分で考案して手作りするハメに…。

まずカーキー色のTシャツとオレンジ色のフェルト生地を購入し、前にThunderbird 2の文字、背中には特大の背番号2を縫い付けました。それからネットで検索して、ボール紙で作るサンダーバード2の被り物を発見!

数日かけて立体模型を作り、下部にボール紙の輪っかを貼りつけてT2帽子が完成。息子も大喜びしたのです(私の中では最高傑作のひとつでしたが、写真を撮るのを忘れてしまい、後で大後悔…)。

当日、息子はT2シャツを着込み、帽子は袋に入れて学校に持っていきました。登校途中で出会った子ども達のコスチュームは、色とりどりでとっても華やか。

息子を校舎の入口で見送り、クラスで楽しめるといいなと思いつつ、私は帰宅。そして午後お迎えに行ってみると、教室から出てきた息子の頭にはT2帽子がない??

「あれっ、帽子は?!」と訊くと、「コートハンガーのとこ…」とポツリ。

教室へと続く廊下の手前にコートをかけておく場所があるのですが、どうやらコートと一緒に帽子の袋もそこにかけっぱなしだった様子…。

あんなに時間をかけて、一生懸命作ったのに!! なんでかぶらないのよ~!!

ぐっと怒りをこらえ息子と一緒に帽子の袋を取りに行くと、たまたまそこに担任が通りかかりました。せっかくなので袋からT2帽子を取り出して見せると、

「あら、すごいじゃない!どうして皆に見てもらわなかったの?」

その担任の言葉に息子はバツが悪そうでしたが、先生に見てもらえてまんざらでもない様子。

結局、帰り道に絶対クラスメイトとは出会わなさそうなところまで来て、やっと帽子をかぶる気になりました…。

「そんなの意味ないじゃん!!」と、心の中で思いつつ、うちの子の心理を理解するのは難しい、緘黙児の母は辛い…とひとり呟いたのでした。

<関連記事>

息子の緘黙・幼児期5~6歳(その4)先生が僕を喋らせようとする!