旅行3日目は特急列車を使ってコペンハーゲン空港からストックホルムへ。朝、空港へ向かう電車が途中で15分も停止し、焦りまくり…。そして、空港の売店でミネラルウォーターを買おうとしたら、硬貨は使えないといわれ…なぜ、何故??

とにかく、何とか間に合ってスウェーデンで3番めに大きい都市、マルメ行きの列車に乗り込むことができました。ここで乗り換えた特急の車内は、座席の手すりやテーブルが木製。4人向き合うタイプの座席にはコンパクトな木製の延長テーブルが。シンプルで機能的、かつ温かみのあるデザインは北欧ならではです。

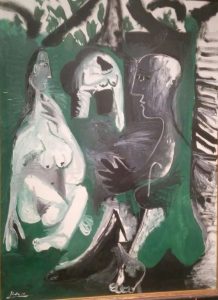

車中からノルウェイの森ではなく、スウェーデンの森

マルモの駅で買ったお昼ごはん。サンドイッチのサイズも具の量も半端ない…。

ストックホルム中央駅まで友達が車で迎えに来てくれたのですが、もうすぐ13歳になる息子さんの身長が180cm位まで伸びててビックリ!3年前会った時はまだ小っちゃかったのに、子どもの成長は早いですね。北欧の建物は天井も鴨居も高いんですが、それでも「2mまでは伸びないよう祈ってるの」とのことでした。

「北欧のベニス」とも言われるストックホルムは、水に囲まれた島群といった印象。バルト海は内海なので津波の心配も全くなく、気候も夏はイギリスと変わらない感じでした。夜になってもそれほど冷え込んだりしません。

まずは、ホテルで荷物をおろすために、ソーダマルム島(Södermalm)へ。今回選んだホテルは岸辺に停泊している船。ハイシーズンなのでホテル代が高く、どうぜ狭い部屋なら記念に船内に泊まってみることにしたんです。対岸にあるクングスホルメン島への船着場がすぐ傍にあって、とっても便利でした。

レセプションで「部屋が狭いから、上階のレストランを気軽に使って」と言われてちょっと不安…でも閉所恐怖症になりそうな狭さではなかったです

ホテルの朝食の写真もついでに

ホテルからガムラスタン(Gamla Stan 旧市街)までは歩いてすぐ。友達母子の説明を聞きながら、古い石畳の路地をブラブラお散歩しました。

中央の緑のボックスはかつての公衆電話。右はストックホルムで一番狭い路地ですが、落書が…

王様の公邸、ストックホルム宮殿。近衛兵の青いユニフォームが素敵

聖ジョージとドラゴン像。街の中心にあるストールトルゲット広場は、1520年に多くの貴族が虐殺された「ストックホルム血浴」の舞台だったとか

紅茶専門店で久々のアイス・フルーツティーを楽しみました

夕暮れ時になるとホテルのレストランに灯りが

対岸にあるクングスホルメン島の風景

暗くなってくると、レストランの電飾がより華やか

<関連記事>