先週は息子の誕生会もかねて、湖水地方での夏休みを楽しんできました。イギリスでは7月中旬に1週間ほど真夏日が続いたあと、秋のような気候に。夏の雰囲気を楽しめないまま、夏休みが終わってしまいそうです。コロナ感染は相変わらず世界トップ5を走り続けていますが、政府はもうロックダウンは考えず、予防は個人任せでコロナと共存していく方針のよう…。

天気が悪かったためか、水をやらなくても庭の植物が元気で助かりました

赤しそが大豊作で、収穫後もこんな感じ

……………………………………………………………………………………………………………………………

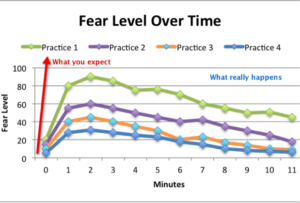

すっかり忘れていたのですが、息子の学校には温水プールがあって、1年生から水泳の授業が始まりました。実は、息子はその1年ほど前にプール恐怖症になっていたのです(詳細は『息子の緘黙・幼児期(4~5歳)プール恐怖症になる』をご参照ください)。

「はたして水に入れるのか?」と心配でしたが、「学校の授業でみんなとやるなら、大丈夫かもしれない」という期待も。

また、私が付き添って市民プールに行き(最初に主人と行かせたら、嫌がってすぐ戻ってきてしまいました😢)、身体を支えて水に浮く練習、顔を水につける練習、バタ足の練習などはしていました。だから、水に入る恐怖は少し減っていたんじゃないかなと。

プールに入れるようになってから、水泳を習いに行くよう何度誘ったことか…。でも即座に拒否されてました。

忘れもしない水泳の授業の初日。朝、息子のおなかに蕁麻疹のようなブツブツができているのを発見し、「これじゃあ、水泳は無理だね。今日は見学させてもらおう」と、息子に言ったのでした。

それで、水着を持たずに学校に行き、担任(見返してみたら、名前を書かずにずーっと「担任」ですませてましたね(;^_^A)に事情を説明したところ、

「ああ、原則的に医者の手紙がないと休めないのよ。それくらいなら大丈夫」

「えっ?でも、すごい湿疹だし、水着を持ってこなかったんですが…」

「学校のを使えばいいわ」

という感じで、きっぱりと押し切られてしまいました…。水泳の授業は1時間目だし、水着を取りに行く時間はもうない。

「息子よ、頑張れ~!」と、心の中で祈りつつ家路につきました。

心配しつつ午後のお迎えに行くと、息子は割と平気なかお。でも、水泳の授業についてはまったく触れません。多分、不安で嫌だったものの、授業だから仕方なく水には入ったんだと思います。

帰宅して学校で借りた水泳パンツを洗濯しようとビニール袋から出してみると、「えええっ?!」めっちゃ大きい! Sサイズの子がLサイズのパンツをはいているような感じで、これじゃ水の中で脱げちゃうよねという大きさ…。

「授業の間ずり落とすことなく、どうやってはいてたんだろう????」とプール恐怖症のことより、こっちの方が気になったりして。

それ以降も、息子は水泳の授業には欠かさず参加しましたが(通学に関してはいつも皆勤賞)、その話題についてはひと言も触れないので、授業中に一体どうしてるのか全く分からず。

担任に訊いても、「大丈夫」と言われるだけで、実態は不明のまま。水泳の先生は常勤ではないので、多分話す機会もあまりなかったんだと思うのですが。

それでも、「水に入らなくて困ります」とか「問題があります」などと注意されることはなかったので、プールに入っていたことは確かでしょう。本人のプライドもあるし、息子が自分からいいだすまで、こちらからは訊かないことにしていたのですが。

でも、2年生の終わりに判明したのは、息子はその時点でも10m・25m・50m泳げたという証書がもらえていなかったということ(クラスでも数少ないひとりだったはず)。本人は何も言わないし、ママ友の話題にものぼらなかったので、そのままにしておいたんですが…。ちっとも進歩してなかったんですね(;^_^A。私は証書の存在すら知りませんでした。

水泳の先生はものすごく大柄の怖そうな中年女性(男性みたいだった)で、学校で出会う機会はほとんどなく、声をかけずじまいで2年間が終わってしまったという。

息子本人は自分は水が怖くて泳ぐところまでいかず、きっと肩身の狭い思いをしたり、コンプレックスになっていたと思います…。

息子が泳げなくて困っていたのなら、親に伝えてくれていたらなあ、と今でもせつないです。

<関連記事>

息子の緘黙・幼児期5~6歳(その4)先生が僕を喋らせようとする!

息子の緘黙・幼児期5~6歳(その5)学校外でのスモールステップ

息子の緘黙・幼児期5~6歳(その18)個人指導プラン No2

息子の緘黙・幼児期5~6歳(その19)初めてのSMiRA定例会

息子の緘黙・幼児期5~6歳(その22)みんなの前で声が出た!