滞在4日目

この日、午前中はそれぞれ単独行動することに。私はモマニューヨーク近代美術館(Museum of Modern Art)へ、友達はメトロポリタン美術館(The Metropolitan Museum of Art )へ。初めてひとりで地下鉄に乗り、割とすんなり美術館にたどりつけました。

フロアマップをもらおうと思ったら紙の地図がナイ! NYCではすでにペーパーレス文化が根付いてる?! コードをスキャンして携帯でマップを見ながら、まずは5階の常設展フロア(1880-1940年代)へ。

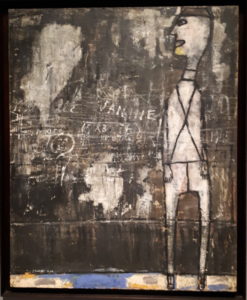

実家にあった美術図鑑シリーズでおなじみの印象派やシュールレアリズムなどの名画がいっぱい。ゴッホの『星月夜』やシャガールの『私と村』、マグリットの『偽りの鏡』など、懐かしい友達に会ったような感覚で、たっぷり堪能できました。ただ、エルンストの絵がある部屋が展示準備中のため立入り禁止だったのが、残念無念…。

4階の常設展フロア(1940-1970年代)には、ウォーホルの『キャンベルスープ缶』やポロック、草間彌生らの作品も。

カフェでズッキーニとバジルのパスタを注文し、ラテを飲んで寛いでからギフトショップへ。ティファニーでは何も買えなかったので、ここでお土産をゲット

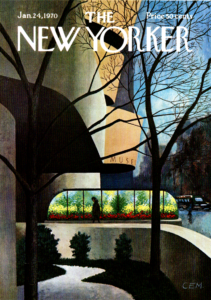

2時半にグーゲンハイム美術館(The Guggenheim museum)前で友達と待ち合わせしていたので、1時45分ころ51stの地下鉄駅へ。アップタウン方面のホームで最初に来た電車に乗り、余裕で着けるハズだったのですが…。

ふと気づくと、何だかスピードが速い?! あれっ、これって各駅停車?! あわてて1つ目の駅で降りると、プラットホーム名は Court Sq-23st…。23stって、間違えてダウンタウン方面に乗っちゃった???

反対方向のプラットホームに行こうと思っても、ホームが見当たらない…。

一旦駅の外に出てグーグルマップでマンハッタンの地図を睨みながら23stの4、5、6系統の駅を探してウロウロ。なんだか様子が違うなぁ――なんかアジア系の人が増えてる? 近くにいた赤ちゃん連れのカップルに道をたずねたところ、

「あなたの見ているのはマンハッタンの地図だけど、ここはクィーンズよ!」

どうやらマンハッタン島から出ちゃったらしい!!! Court Sqという最寄り駅を教えてもらい、走ってプラットホームへ。電光掲示板しかない地下鉄駅とは違い、ちゃんと進行方向の各駅名が記されてました。なんと、R系統に乗ってクィーンズまで来ちゃったんですね…そういえば前日、NYC在住の友達に気をつける様言われたばかりでした(^^;

急いで友達に連絡を入れたところ、すぐ返事が来てひと安心(私は米国用、ロム専用のシムカードを使っていたのですが、友達はwifiなしだと携帯が使用できない状態だったので)。

約束の時間より20分ほど遅れてグーゲンハイム美術館にたどりつき、すぐ館内で友達に会うことができました(思っていたよりかなり小規模)。

当日の特別展示会はヴァシリー・カンディンスキー(Wassily Kandinsky)。螺旋状になった回廊に飾られた絵を最上階から下へと見て回りました。一部の部屋では英アーティスト、ギリアン・ウエアリングの作品展も。

美術館巡りで少々疲れたので、いったんホテルに戻って休憩。夜はカーネギーホールにピアノリサイタルを聴きに行く予定(本当はデヴィッドバーン主演の『アメリカンユートピア』を観たかったのですが、チケットが取れず…)。が、何度やってもカード支払いのところで却下され、オンライン予約ができない…。仕方ないので会場で当日券を買うことに。

NYC3回目の友達がなぜかタイムズスクエア近辺で迷ってしまい、時間が…。「もう間に合わないから止めよう」という彼女をせかし、開演時間の8時ぎりぎりにやっと会場にたどり着きました。

ものすごく運がいいことに、まだ並んでいる人がパラパラ。素早くコロナのワクチン接種証明書とIDチェックを済ませ、大急ぎで窓口へ。

「ああ、もう最上階の席しか空いてないわね…そうだ、あなた達、学生でしょ?」

「????」

一瞬訳が分からずポカンとしている私を横目に、友達がすかさず「そうです」と返答。

「学生割引で一人$10ずつね」

本来なら$39のチケットが$10に!! 超ラッキー!

中年女性の旅行者を哀れに思ったのか、それとももう最後だからオマケしてくれたのか…?!

エレベーターで最上階まで登り、そこから更に階段を駆け上がって、ちょっと怖いくらい急な傾斜のバルコニー席にたどりつきました。

天井にいちばん近いバルコニー席

2分くらいして演奏者、マルク=アンドレ・アムラン(Marc-Andre Hamelin)が登場。クラシックに明るくない私はピアニストについて全く無知なのですが、超絶技巧作品や知られざる作品の演奏で有名なのだとか。

実は、本来ならハンガリー出身のピアニスト、サー・アンドラーシュ・シフのソロリサイタルの予定でしたが、怪我のため中止に。急遽アンドレ・アムラン氏がピンチヒッターで登場することになったらしいです。

演目もモーツアルトのピアノソナタ数曲から、バッハのウッタームベルグ ・ソナタ第2番、ベートーベンのピアノソナタ第3番と29番に変更。驚いたことに、2時間以上の演奏とアンコールのあいだ、楽譜なしだったんです!

演奏も素晴らしかったけど、ステージの真ん中でたったひとり黙々とピアノを弾く姿に感服しました。

こうしてNYC滞在4日目の夜が更けていったのでした。

<関連記事>