今日はイギリスの緘黙支援団体、SMiRA(Selecive Mutism Information & Research Association )の30周年記念日です㊗ どうもおめでとうございます🎊

故会長のアリスさんとコーディネーターのリンジーさんがSMiRAを創設してくれたお陰で、我が家を含めどれだけ多くの家族が助けられたか。

関係者の皆さんの努力に、本当に頭が下がります。長い間ありがとうございます。

秋も深まってきて、日暮れがどんどん早くなってきました

………………………………………………………………………………………………………………………………

10月は場面緘黙の啓発月なのでSMiRAでもオンライン講習会などを開催しているのですが、時間が取れないでいました。やっと先週末にSM H.E.L.P.の秋サミットを視聴できたので、紹介させていただきます。

今秋のサミットでは場面緘黙の経験者や保護者らが自らの体験や支援状況、取り組みなどを語ってくれました。絵本や活動本を出版したり、セッションなどを提供している人も多く、現在子どもの緘黙と格闘している保護者にはとても励みになると思います。

講演者: アメリカ在住のヴェロニカ(Veronica DeStefano)さん。3人の子どもの母親で次女のルーシーちゃんが緘黙

ルーシーは他の子とどこか違う――そう気付いたのは、ルーシーが3歳のころ。幼稚園に通い始めて1年の間、「すごく静かで、全然話さない」と言われ続けたとか。最初は「とてもシャイだけど、今に慣れるわ」と答えていましたが、結局最後まで慣れることはなかったのです。

全く応答しないため園ではアセスメントも図工もできず、自宅に送られてくることに。話せないだけでなく、行動の抑制もあり、ルーシーが園で何を学び、何ができるのか全く見当がつかない状態でした。

「本当に不思議だったわ。家では姉弟の中でも一番賑やかで、ものおじせず声も大きいの。頑固なところもあるわね。園に入るのを楽しみにしてたのに、園と家では全く別人のようで…」

4歳検診の際に医師に1年間ずっと園で話さなかったことを告げると、「それは内気なだけじゃない、違う症状です」といわれました。

幸運なことに、そのクリニックで働く同僚の息子が場面緘黙と診断されたばかりだったとか。医師は同僚に意見を聞き、同じ症状だと確認。ヴェロニカさんは場面緘黙に関する情報や専門家・セラピストのリストを入手することができたのです。

すぐに行動を起こし、デンバーの不安障害センターを訪問。そこで正式に診断が下り、翌月には娘と一緒にSMキッズキャンプに参加したそう。

キッズキャンプで出会った専門家の協力を得て、園での支援体制を整えることができ、家でもスモールステップでの取り組みを始めました。

ルーシーは順調に進歩し続け、現在はレストランで注文したり、クラスでの発表もできるように。支援チームができたことで先生とクラスメイトの理解も得られ、友達もできたということ。ただ、7歳になった現在、学年が上がって新しい校舎、新しい支援チームと環境が変わり、家で癇癪を起こすことも。始めて学校に行きたくないと言い始めたとか。

SM H.E.L.P. 主催者のケリーさんとのQ&Aから

<場面緘黙の知名度はまだまだ低い>

「ルーシーはいつも隅っこにいて、誰とも遊ぼうとしない」と教諭にいわれ、不安が募った。医師から「場面緘黙」という症状名を聞くまで、誰も知らなくて…。ネットを検索すると多くの情報やビデオが出てくるのに、何故教諭や医師が知らなかったのか疑問に思った。

<SMと恥ずかしがり屋の違い>

極端にシャイな子でも最終的には人や環境に慣れて、遊びに加わったり、話したりするようになると思う。でも緘黙児は違う。いつまで経っても慣れることができず、不安が強いまま。特に、顔の表情が違うと思う――恐怖のためか無表情でその場にいたくないのが明白に感じ取れた。

<SMキッズキャンプ>

キャンプに参加した時は最年少。1日8時間のセッションで、色々なことにチャレンジさせてくれた。例えば、犬と猫とどちらが好きか他の子達にステッカーで答えてもらったり、1ドルショップで買い物をしたり。チャレンジブックにたくさんのステッカーをもらえて、それが自信に繋がった。今でも時々眺めて「こんなに頑張れたんだね」と話すそう。キャンプでは途中で疲れてスタッフの膝で寝てしまったことも。

保護者のミーティングでは主催者が長時間の質疑応答に応えてくれ、とても有意義だった。また、ここで出会った専門家が園に来て緘黙についての講習を行ったことで、支援体制を整えることができた。

<家庭での取り組み>

短時間の間にキャンプで学んだエクスポージャー法を、帰宅してからさっそく日常生活で実行。それが大きなターニング・ポイントとなった。

例えば、レストランに行ったら「注文を取りに来た時、あの小さい女の子に水がいいか、レモネードがいいか訊いてくれる?」と事前にウエイトレスに耳打ちするなど。常時、何ができそうかを考えて計画を立てる。娘の前で「この子の名前を訊いてくれる?」と訊ねるのは自身も恥ずかしいけれど、母親が勇気を出している姿を見せることも大切という。

<IEPと支援体制の重要性>

園や学校に緘黙の知識をつけてもらえるよう働きかけることは本当に重要。関わるスタッフ全員にルーシーのニーズを知ってもらえ、学校全体で対処できるようになる。特に、IEP(個別教育支援プラン)を作ってもらえたことが大きかったと思う。

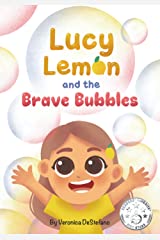

<著書:『ルーシー・レモンと勇気のシャボン玉』>

ヴェロニカさんは自らの体験を生かして緘黙支援本『ルーシー・レモンと勇気のシャボン玉』シリーズを3冊出版。1冊目は子どもにも判りやすく緘黙を、2冊目はエクスポージャー法を説明。3冊目はエクスポージャー法にスモールステップで挑戦する実践的な内容。

Lucy Lemon and the Brave Bubbles

Lucy Lemon’s Brave Bubble Pop!

Lucy Lemon’s Brave Bubble Activity Book

みく感想:

やはり緘黙治療には早期発見・治療が必須だと思い知らされます。診断後すぐにSMキッズキャンプに参加したり、専門家と学校との懸け橋になるなど、ヴェロニカさんの行動力には脱帽です。アメリカでも、イギリスでもそうですが、まだまだ緘黙支援が得にくい地区もあり、保護者も大変。抑制的な傾向のある人も多いと思うのですが、保護者もスモールステップで勇気を出していきたいですね。

<関連記事>

SM H.E.L.P主催者、ケリーさんのスモールステップ(その1)

SM H.E.L.P マギー・ジョンソンさんの講演(その1)