翌日も晴天に恵まれ、まずは海辺に行くことにしました。いつも旅の計画は私が勝手に立てるので、今回も自分の趣味丸出し(家族は面倒なのか計画に加わることなく、黙って着いてきます)。ライの町を通り越して海辺を東に進むと、ダンジネスという砂利だらけの荒涼とした土地が広がり、イギリスらしからぬ風景。岬の先には、1904年に築かれた古い灯台とダンジネス原子力発電所があります。

左にあるのが旧灯台、右の灰色の建物群が原子力発電所です

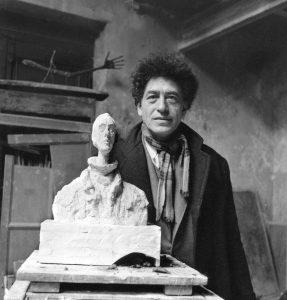

でも、私の目的は灯台ではなく、70~90年代前半に活躍したイギリスの映画監督、デレク・ジャーマン (1942-1994)が住んでいたプロスペクト・コテッジ(Prospect Cottage)。ゲイであることを公言していた彼は1986年にHIVに罹患し、このコテッジに移り住みました。Prospect(期待・見込み)という名前は自分でつけたのか、それとも元からだったのか…。

黒く塗られた木造のコテッジの傍らに、朽ちかけたボートが無造作に置かれて

不治の病を抱えたデレク・ジャーマンがここで綴った日記『Modern Nature』を90年代に読んんで、その文章と写真の庭がとても心に残っていたのです。原子力発電所のある荒涼とした土地は「イギリスで一番太陽が当たるところ」であり、沈黙の中に風の音と鳥の鳴き声、漁師のボートの音が聞こえる場所。「水平線が境界」という庭に出て、花や植物、自然から季節を感じ、石や鉄の棒、海辺で見つけた流木・漂流物でオブジェを創る喜びが綴られていました。

辛い治療を受けながら創作活動を続け、恋人や友人たちに支えられてここで最期の静かな暮らしを営んでいたんだなと感慨深かったです。映画の衝撃的・退廃的なイメージとは裏腹に、静かで彼らしい最期というか…。現在の住居に迷惑がかからないように、舗装されていない道から写真をパチリパチリ。流木を立ててカニの鋏や貝殻などを乗せたオブジェや石を並べたサークルはどこ?彼が大切にしていた植物やオブジェは、残念ながらそれほど手入れされていないような…。

目立って何もない風景の中をぶらぶら散歩して車まで戻ると、コテッジの前には複数の巡礼さん(観光客?)が。カナダから来たカップルに彼のお墓が近くにあると教えられ、行ってみることに。すぐ近くだと思っていたら、そうでもなく――ただOld Romneyという地名が頼りだったので不安でしたが、教会に到着しました!

主人と一緒に墓標を探したのですが見つからず。諦めかけて帰ろうかと思った時、お墓地に来た女性に尋ねたら、確かにここだとのこと。もう一度ひとりで探してみたら、ありました~!

51歳の若さで亡くなったデレク・ジャーマンの墓標

お墓参りができてほっとした後は、ライに帰る途中にあるカンバーサンドの海岸へ。イギリスでは珍しく砂浜と砂丘があるビーチです。ダンジネスに近い側だったためか、いい天気なのにそれほど人がいませんでした。裸足になって砂浜を歩いてみたら、波型がついた砂は予想外に固くてちょっと不思議な感覚。

ランチはライにあるシーフードレストラン、グローブインマーシュで。エビとイワシとイカフライのプレートで海の幸を堪能しました。

お腹がいっぱいになった後は、町を少し見てからライハーバーの自然保護地区でお散歩。晴天のもと海に向かって沼地帯の中に造られた道を歩いたのですが、水がキラキラ光ってきれいでした。

海岸近くには第1次世界大戦で使ったバンカーが。こんな風に海から上陸してくる敵を狙って銃を構えたかと思うとシュールですね..。

<関連記事>