早いもので、5月もすでに中ば。イギリスではずっと天気がすぐれず肌寒い日が続いていたのですが、やっと5月らしい陽気になってきました。まだまだSMとASDの記事が続きます。

森林公園ハムステッドヒースで午後の散歩

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ASD児とSM児に対する基本的な姿勢

<ASD: 考慮すべきこと>

- 自閉症は生涯続く

- 当事者にとっては、自分が一生自閉症のままであること、それは問題ではないことを自覚することが精神的な助けとなる

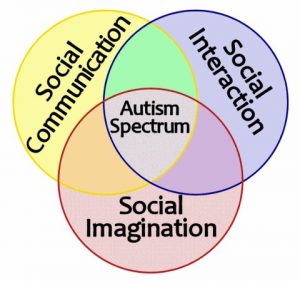

- 常に自閉症の三原則(アイスクリームサンデーの3種類のアイスクリーム、及びシロップ(感覚の違い))が存在するが、ウエハース部分(行動・言動)は時間の経過とともに変化してゆく

- 自閉症の脳は一般的な脳とは異なるが、劣位にあるという訳ではない = 脳の多様性

- 自閉症はその人から切り離せる症状ではなく、その人の個性を形成しているもの

- 本人が自閉症を個性として受容する

- 周囲はその子の個性として捉える

<ASD児が問題行動を起こしてしまうリスク要因>

- 常に不安や恐怖症を抱えている

- 感情的な反応を規制することが難しい

- 他人の意図を読み取ることが難しい

- 予測可能でない・自分でコントロールできない状況だと不安になる

- 場や人に合わせたり、応じたりするモチベーションの欠如

- 経験から学ぶことが難しい

みく備考:ASD児は成長するにつれて自分が他の子と違うこと(人とうまく関与できず、社会的な集団になじめない等)を意識するようになります。この違和感 /疎外感が自己否定感に繋がらないよう、自分も周囲もASDを個性として受容し、自己肯定感を育んでいくことが課題になってくるかと思います。

ASD児は常に不安や恐怖症を抱えており、思考の柔軟性に困難があるため、二次障害としての不安障害(恐怖症、社会不安、強迫性障害)やうつ病などを発症しやすい傾向にあります。私が働いている特別支援学校の生徒たちも、高機能ASDと他の症状を抱えているケースが多いです。

先月、『環境運動の旗手は場面緘黙?』というタイトルで、今欧州で時の人となっているグレタ・トゥーンベリさんについての記事を書きました。彼女はASDとSMの併存のみならず、OCD(強迫性障害)や摂食障害など(定かではないですが)にも苦しんできたよう。現在では、物事を「白か黒か」でしか見られないことやこだわりの強さを自分の個性と受け止め、活動の原動力としています。ASDの特性を生かした彼女の強さは賞賛に値しますし、ニュートンやアインシュタインなど、多くの天才たちがASDだったという説も。

(もし時代が変わって、自閉症の人口が健常と呼ばれる人たちの人口を越えれば、健常の人たちがマイナリティになり、「社会性」は重要ではなくなるのかも…。私たちはもっと脳の多様性(ニューロダイバーシティ)を理解し、色々な個性を尊重し合って共生していくべきなのかもしれませんね)

<SM: 考慮すべきこと>

- SMは表に現れるウエハース部分(行動・言動)で、本人の意思で話さないのではない

- 症状は変えることが可能で、時間をかければ改善できることが多い

- SMを個性として受容することは、本人の精神的な助けにはならない

- その子・人の個性として捉えず、外側にあるものとして捉える

- 本来のその子らしさを第一に

みく備考:SMに対しては、「話せない」ことをその子の個性としないことが肝心です。「話せないのが自分」と自ら納得し、周囲が温かく見守り続けるだけだと、緘黙が定着してしまいます。本人が「変われる」「変わりたい」と思うことが克服の第一歩。

ただ、不安になりやすい抑制的な気質の子は、自分がそういう気質であることを認識し、対応策を身に着けていくことも大事かなと思います。自己評価が低い子が多いので、保護者は子どもにどんどん成功体験を積ませ、自己肯定感を育てていけるといいですね。緘黙だと社会的な場で「自分らしさ」を出せないことが多く、自信を持たせることが難しいのですが…。

<関連記事>