一時、冬の天気へと逆戻りしたかのように思えたイギリスですが、また少しずつ陽光が戻ってきました。ぼんぼりの様な八重桜と遅咲きの水仙が花盛りを迎えています。

「コロナとの共存」という政府のスローガンが定着してきたイギリスでは、3月下旬にコロナに関する規制がすべて撤廃され、全国各地に設置されたPCR検査センターも、簡易テストの無料配布もなくなってしまいました~😢

オミクロンの変異株BA.2により感染率が13人にひとりと急上昇したのにもかかわらず、です。ワクチン接種によって重症化率が低くなったため、風邪やインフルエンザと同じ扱いにするということらしいんですが…。

現在、政府が行っているのは、75歳以上と免疫弱者を対象にした4回目のワクチン接種のみ。イギリスに入国する人は、もうコロナ陰性を証明する必要もないのです。でも、これだと海外から新たな変異株が入ってきても、早期発見できない…😱

陽気が良くなって学校の春休みも始まったので、大勢の人が街や行楽に繰り出し、海外に出始めました。今やマスクをしている人はどこに行ってもマイナリティー。そりゃ、感染が拡大してもおかしくないですよね。

と思っていたら、ついに我が家にもコロナがやってきました~!!

3月3週目の金曜日にロンドン中心部にあるオフィスに行き、夜遅くまでパブで飲んできた主人。翌週の火曜日、「夕べよく眠れなかった。ちょっと調子悪い」とポツリ。

えっ、大丈夫なの?!

次の日の朝、いつも早起きの彼がなかなか起き上がらず…。そのうえ、「喉がヒリヒリする」いうのです。これはやばい!!

私も何だか疲れていたので、2人して簡易テストを。(私は学校勤務があるので週2回テストしていたのですが、この週は人に会う機会が多くて日曜から連続でテストしてました)。

結果を見て、「あ~、2人とも陰性だった!」と安心し私は学校へ、主人は自宅の屋根裏部屋オフィスへ。

で、朝の授業を終えて主人に連絡を入れたところ、

「コーヒーを作りに階下におりてテスト結果を見なおしたら、ものすごく薄く陽性のところに線が出ていた」というのです!!

「えええっ!?」

NHS(国民健康保健)に問い合わせたら、薄くても陽性は確実とのこと😱😱😱

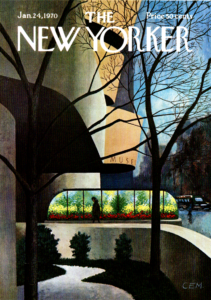

実は、私は3月28日から1週間ほどニューヨークに行く計画を立てていたのです。昔ハウスシェアをしていた友達がNYCに移住していて、もうひとりのシェアメイトと一緒に彼女に会いに行く予定でした。春になれば感染もすっかり鎮まっているだろうという憶測の元、計画を立てたんですが…。

主人は既にPCR検査キット(私の分も)を自宅に郵送してくれるようNHSに依頼済でしたが、一刻も早く結果を知りたくて、近所のPCR検査場に空きがないか調べてもらうことに。

その間、私は校長に連絡して、「主人がコロナ陽性かもしれないので、自宅に帰ってオンライン授業をした方がいいですか?」とお伺いを立てました。

すると、政府のガイダンスで症状がなければ自己隔離しなくてもいいから、そのまま午後の授業を続けるようにとのお達しが…。

でも、もしかしたら感染してるかもしれないし――生徒にうつしたらどうしよう😱😱

もんもんとしながら受付の女性にSNSで相談したら、「大丈夫よ、今朝陰性だったんだから。でも、心配だったら外で授業すれば?」とのアドバイス。

幸い学校の校庭は狭いけれど、池のある庭があります。とても天気がいい日だったので、庭のベンチに誘って1対1で授業をしました。直射日光が暑かった(^^;

その間に主人から「今日、5時半にPCR検査を予約できた」とのメッセージ。

慌てて個人授業のスケジュールを調整し、5時ごろ隣町のスポーツセンターにあるPCR検査場へ。2人ともN95のマスクを着け、私は助手席ではなく斜め後ろの席に座り、車の窓は開けっぱなし。

会場に着いて検査キットをもらい、自分達でサンプルを取って提出。ほんの10分で完了しました。

帰宅してから家の窓を全部開けはなして換気し、テーブルやドアノブなどを再度消毒し、タオルを変え、主人にはバスルーム付の屋根裏部屋に籠ってもらうことに。

翌日学校から帰ると、主人には既にNHSから連絡が来ていて、やはり陽性😱 😱 😱😱

出発まであと4日というタイミングで~!!!

それから私の携帯にもメッセージが届いたので、おそるおそる読んでみると、

「陰性です。でも、今後陽性になる可能性もあるので要注意」

あ~、ひとまず良かった!

急いで友達に連絡を入れ、それから出発の朝まで5日間、何度も簡易テストをしてしまいました。というのも、私は風邪をひくとすぐ喉にくるタイプで、「あっ、ちょっと喉が痛いかも」と何度も感じて青くなったからです。時期的にヘイフィーバーの季節と重なって、鼻と喉が敏感になってるし…。

屋根裏部屋に籠った主人の症状は、幸いにも喉の痛みと一日だけ夜熱が出たかもという程度で、仕事は普通に続けていました。

毎日3度の食事に加え、水、コーヒー、スナック、ビールやらをトレーでドアの前まで運び、食べ終わると下げての繰り返し。ゴム手とマスクの完全防備で挑み、食後はトレーまで泡立てて洗って、最後に消毒…疲れました~(^^;

月曜の朝11時の飛行機だったので、日曜日に旅のお連れが家に泊まることになっていたのですが、彼女から空港の近くのホテルにツインルームを予約したから一緒に泊まろうと提案が。

でも、「2人で一緒の部屋に泊まったら感染させちゃう可能性があるから」と断りました。そしたら、日曜日の検査結果次第でやはり私の家に泊まるかもと…。

アメリカに行くには、今のところ出発の24時間以内にテストをした陰性証明書が必要です。オンラインビデオで看護師に監視されながら簡易テストをして、結果をIDと共に写真に撮って送ると証明書が届くというしくみ。

彼女は午前中にテストをして陰性、私は午後テストをして無事陰性。ほっ。それからリビングを掃除して、ベッドメイクして、最寄りの駅まで車で彼女を迎えに行って、夕食の支度をして、と大忙し。

月曜の早朝、最後の簡易テストをして陰性なのを確かめてから、タクシーで空港へ。

結局、観光やショップ、レストランなどの情報を詳しくチェックしたり、旅行中の計画を立てたりすることなく、初めてのNYCへと飛び立ったのでした(^^;

にほんブログ村