もう9月も後半ですね。イギリスでは19日にエリザベス女王の国葬を終えてから、穏やかな秋の日が続いています。

空には一面のうろこ雲。秋バラが咲く中、バラやボケの実が変わりゆく季節を感じさせます

…………………………………………………………………………………………………………………………..

先週の水曜日、9月21日にSMiRAのFBでコーディネーターのリンジーさんから声明文が発表されました。

「話したがらない(reluctant speaker*)」「話すことに回避的(reluctant talker*)」という表現に関するSMiRAからの声明

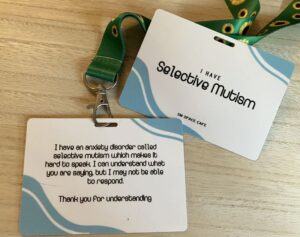

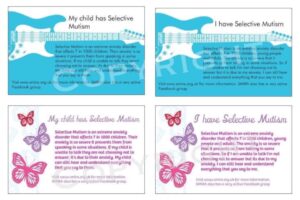

SMiRAでは、このところ場面緘黙と同じ意味あいで「話したがらない」「話すことに回避的」という表現の使用が増えてきたことに気づきました。これらの表現を使うことは、誤解を招いたり、場面緘黙の子・人たちは「話せない」のではなく「話すことを拒否している」という誤った考えを助長したりするため、有益ではありません。

会員の家族の多くは、「Selective Mutism 場面緘黙」という症状名は理想的ではないと考えています。というのも、「選択的 Selective(日本語訳は場面)」という言葉は、まだまだ混乱を招きやすいからです。Selective Mutism/ SMにおける「Selective 選択的」とは、あるものには影響を与え、他のものには影響を与えないことを意味する医学用語です。何かを選ぶときに用いる「選択」を指しているのではありません。これは重要な違いです。

「Selective Mutism 場面緘黙」という名前は、アメリカ医学界の診断統計マニュアル(DSM 5)や国際疾病統計マニュアル(ICD 11)により、国際的に認定され、診断基準が設けられています。SMiRAでは、正式に名前が変更されるまでは、この名前を使用すべきだと考えます。

これまでの研究から、場面緘黙はその複雑さ、症状の現れ方、発生に寄与する要因などの点で差異が広範囲にわたることを示す証拠が増えています。単純にタイプ分けしたり、スペクトラムだと説明できないことが明らかになってきました。従って、診断基準に適合するすべてのケースを場面緘黙(SM)と呼ぶべきです。ただし、SMiRAでは現在のところ、ジョンソン&ウィンジェットが2016年に『場面緘黙リソースマニュアル第2版』『ハンドアウト3』で定義した記述「Low Profile Selective Mutism(認識されにくい場面緘黙)」および「High Profile Selective Mutism(認識されやすい場面緘黙)」を引き続き使用します。場面緘黙は今なお見過ごされたり、誤解されがちな症状です。これらの記述を使うことで、若者が緘黙かどうか見分ける際に、話すことが困難な状況で全く無言である必要はないことを明確にすることに役立つはずです。

SMiRAでは過去30年にわたり、場面緘黙は話すことを拒否しているのではなく、(全く話せない、もしくは自由に)話すことができない不安障害としての認識を高め、風説を払拭し、場面緘黙の特性に関する誤った情報に異議を唱える努力をしてきました。今後も精力的に取り組んでいく所存です。

*speaker・talker(話し手)をより解りやすいと思われる表現にしました

SMIRA statement regarding the use of the terms ‘reluctant speaker’ and ‘reluctant talker’.

SMIRA has an increase in the terms ‘reluctant speaker’ and ‘reluctant talker’ being used as synonyms for Selective Mutism. We find the use of these terms is unhelpful, as they may be misleading, he mistaken belief that people with SM may be refusing to speak, rather than being unable to do so.

Many of our families feel that ‘Selective Mutism’ as a name for the condition is not ideal, as there is still confusion over the word ‘Selective’. In SM, ‘Selective’ is being used as a medical term to mean affecting some things and not others. It does not refer to selecting, as in making a choice. This is an important distinction.

The name ‘Selective Mutism’ has international recognition and diagnostic criteria within the Diagnostic Statistical Manual (DSM 5) and the International Classification of Diseases (ICD 11). SMIRA believes that until such time as the name is changed officially it should be the term used.

There is increasing evidence from research to suggest that SM varies widely in complexity, in how it presents and in the factors that contribute to its occurrence. It has become clear that SM cannot be simply divided into types or described as a spectrum and therefore all cases that fit the diagnostic criteria should be entitled ‘Selective Mutism’ or ‘SM’. However, at present, we will continue to use the descriptors ‘Low Profile Selective Mutism’ and ‘High Profile Selective Mutism’ as defined in the Selective Mutism Resource Manual 2nd Ed., Handout 3, Johnson & Wintgens (2016). SM is currently still an often overlooked and misunderstood condition, so we feel that the use of these terms helps to ensure that it is clear that young people do not have to be completely silent in their challenging spaces to “qualify” as having SM.

Over the past thirty years SMIRA has striven to raise awareness of SM as an anxiety disorder in which the person is unable to speak (either at all or freely) rather than refusing to speak, and to dispel myths and challenge misinformation around the nature of SM whenever possible, and we will continue to do so vigorously into the future.”

最近ではASD(自閉症スペクトラム)などの発達障害と場面緘黙を併発するケースの研究や、脳医学的な研究が進み、これまでの場面緘黙の定義が揺らぎ始めているという印象を受けます。それが上記の声明文からもうかがえますね。

もしかしたら、近い将来に場面緘黙の診断基準や定義が変更されるかもしれませんね。ただ、治療法としてCBTを利用したスモールステップ法が有効なのは同じじゃないかなと感じています。

<関連記事>

緘黙のカテゴリーはひとつだけ

にほんブログ村